作者简介

德国慕尼黑大学刑法学、刑事诉讼法学、法哲学教席教授;古斯塔夫·拉德布鲁赫基金理事会主席。

拉德布鲁赫公式不仅仅是古斯塔夫·拉德布鲁赫著述中核心的法哲学命题,作为一个规范命题,拉德布鲁赫公式还一再深刻影响了德国的法律实践。

目次

一、拉德布鲁赫公式的两个命题

二、拉德布鲁赫公式的三层含义

三、拉德布鲁赫公式的实践意义

本文经作者授权并根据其所提供的德文原文进行翻译(一级标题为译者所加)。英文版参见Frank Saliger, Contents and practical significance of Radbruch’s formula, in: Philosophy of Law Issues (International Journal), Vol. II, Kiew-Chernivtsi 2004, S. 68-70.

翻译:申屠晓莉,浙江大学光华法学院与德国慕尼黑大学联合培养博士生

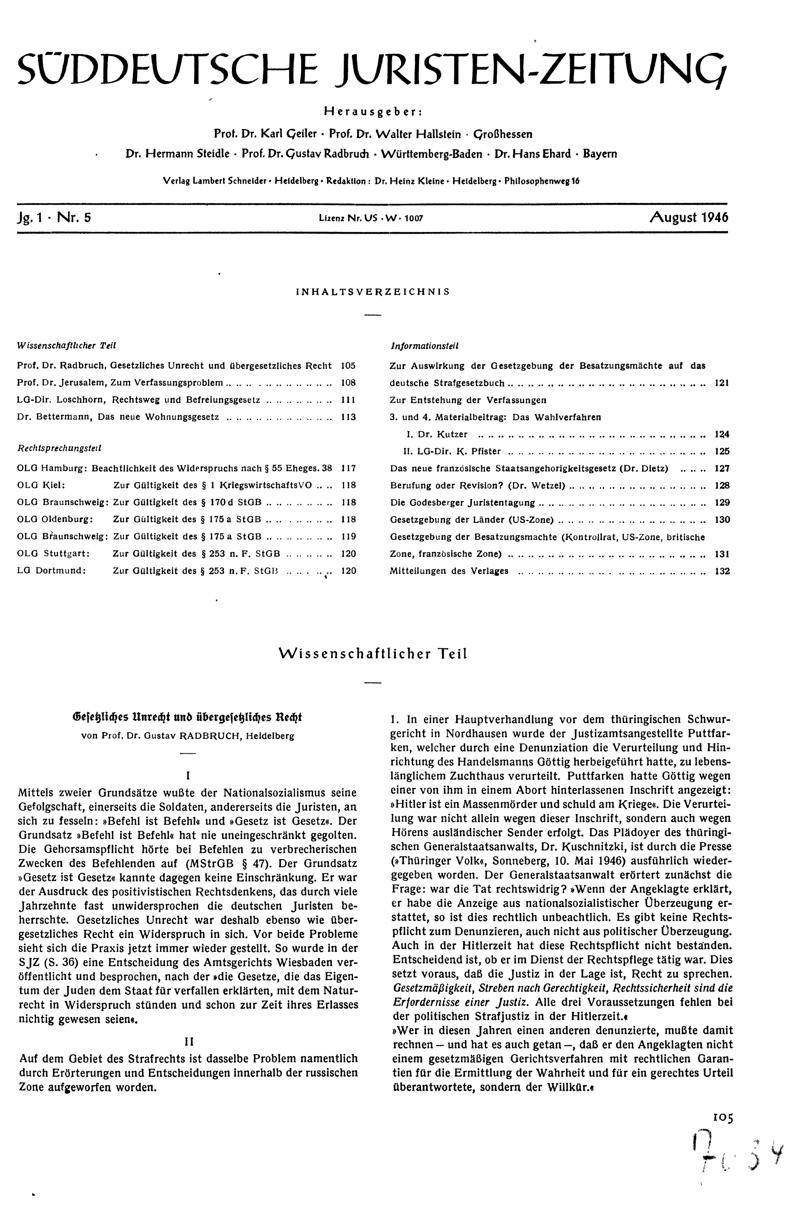

下文对于拉德布鲁赫公式的理解出自1946年古斯塔夫·拉德布鲁赫发表的“制定法的不法与超制定法的法”(Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht)一文:

正义和法的安定性之间的冲突应当这样被解决,即实在的、经由立法和权力来保障的法具有优先地位,即使其在内容上是不正义的、不合目的的,除非制定法和正义之间的矛盾达到了如此不能容忍的程度,以至于该制定法作为‘非正确的法’必须向正义屈服。

除了不能容忍命题,拉德布鲁赫还做了另一种界分,即否认命题:

凡是正义根本不被追求的地方,凡是构成正义之核心的平等在制定实在法时有意被否认的地方,制定法就不仅仅是‘非正确的法’,倒不如说它在根本上就欠缺法的性质。

不能容忍命题和否认命题都是关于实在法的规范性命题。不能容忍命题着眼于效力理论,将内容虽不正当但仍属有效的制定法,与不再具有约束力的制定法相区分。而否认命题以法律概念为导向,用以区别法(Recht)和非法(Nicht-Recht)。尽管存在这种差异,但是不能容忍命题和否认命题所讨论的内容都与正义有着规范联系,因而否认命题也可以理解为不能容忍命题的具体化。

确切而言,拉德布鲁赫公式表明了三层含义:

第一,正义和法的安定性之间的冲突无法得出有利于一方的绝对答案,因此只考虑一种有条件的优先关系;

第二,这种有条件的优先关系偏向法的安定性;

第三,法的安定性优先的相对化条件通过“不能容忍的正义违反”凸显出来。

拉德布鲁赫公式的三层含义表明了拉式法哲学的核心思想。

第一层含义,即拒绝承认在正义和法的安定性之间有着绝对的优先关系,表明拉德布鲁赫的法哲学是超越自然法和法实证主义范畴的法学理论。因为古典自然法坚持正义的绝对优先,而古典的法实证主义则坚持法的安定性绝对优先,不论实在法的内容如何。

在第二层含义中,即这种有条件的优先关系先考虑法的安定性,拉德布鲁赫考察了近代法律发展的基本特征:如何理解绝对正义问题,实在法在民主法治国中的胜利,以及法律相对于道德的独立性。

第三层含义,有关不能容忍的正义违背将使制定法丧失效力,这在1933年至1945年纳粹不法政权的背景下不言而喻。这段苦涩的经历让拉德布鲁赫认识到,必须限制实在法秩序无所不能的主张,尤其是实在法秩序需要一个正义阀门,用以否定极端不正义,并使实在法和道德紧密相连。

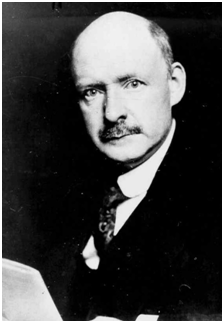

拉德布鲁赫毕生都在竭力化解正义和法的安定性之间的冲突。

拉德布鲁赫的理论多变而冲突,这表明其与变化的政治局势有着紧密联系。1914年,第一次世界大战之前,但仍处在德意志帝国时代的安定之中,拉德布鲁赫支持用一种相对主义的方案来解决正义与法的安定性之间的矛盾:这种解决方案取决于受实在法所主导的世界观立场,而这无非就是自由、权力或文化。

1932年,在魏玛共和国末期,拉德布鲁赫提倡一种主观的冲突解决方案:由个人凭借良心对不正确法的效力做出判断。

1946年,纳粹独裁统治结束后,拉德布鲁赫公式表述为制定法的不法和超制定法的法之间的对立。在他的正义概念“具象化”的进程中,拉德布鲁赫明确否定了一些不法或非法的制定法的有效性,这些制定法将民众视作劣等人,对待完全不同严重程度的犯罪却适用相同的刑罚,经常性地适用死刑,威胁或全然否定人权。

拉德布鲁赫公式不仅仅是古斯塔夫·拉德布鲁赫著述中核心的法哲学命题,作为一个规范命题,拉德布鲁赫公式还一再深刻影响了德国的法律实践。因此,它可以被视为20世纪最具影响力的法哲学命题。

拉德布鲁赫已经明确表达不能容忍命题的实践意义,他主要是在应对纳粹时期刑事案件的背景下提出该命题的。他想为战后司法裁判提供一个评价纳粹法律效力的准则,该准则旨在调和非正义法律有效性的严格坚持适用和扩张否定。

事实上,在1945年后,司法机关在大量否定实在法合法性的案例中就已援用了不能忍受命题和否认命题。就此而言,拉德布鲁赫公式被认为是第二次世界大战后德国“自然法复兴”的主要推动力。

拉德布鲁赫公式在1990年后对德意志民主共和国不法政权的刑事处理中获得了新的实践意义。联邦最高法院在越来越多的判决中都提及了不能容忍命题,特别是在“柏林墙守卫诉讼”中。同样,联邦宪法法院也使用了拉德布鲁赫公式。

在刑法中,有意见认为拉德布鲁赫公式与禁止溯及既往相冲突,禁止溯及既往是法治国家“无法律则无刑罚”(keine Strafe ohne Gesetz)基本原则的体现。

倘若拉德布鲁赫公式否认了不法政权的正当化事由具有合法性,那么问题就在于,这种导致(不法政权)入罪的去合法化是否符合禁止溯及既往原则。严格的实证主义认为这一问题的答案是否定的,因为对他们而言,法必须始终是法。而非实证主义者根据拉德布鲁赫公式赞同了这种去合法化,因为这一公式至少能够在极端案例中限制不正义实在法的有效性。

事实上,拉德布鲁赫公式并未与禁止溯及既往相冲突,而是和罪刑法定原则的另一体现成文法原则(即要求制定法上的可罚性)相冲突。因为该公式只表明,不正义的正当化事由在行为初始就已经是无效的,所以并不引起溯及惩罚的效果。

在罪刑法定原则的意义上,这种正当化是成文法原则的例外,旨在保护公民,而非像严格的实证主义所坚持的,在罪恶独裁的当权者倒台后借此充当他的挡箭牌。在不能容忍的非正义性和极端反人权性的范围内,根本不存在值得保护的信赖。

除对非法治国更迭后的司法处理具有实践意义外,拉德布鲁赫公式作为一个规范性命题,对所有立足于法安定性与正义间的冲突的实践法律问题都是意义深远的。例如,此处值得一提的是,在不能容忍的裁判疏忽下,已经具有法律效力的错误判决和刑事再审问题,无效刑事判决的学说以及犯罪行为时效的限制问题。